ライブレポート「残像の愛し方」

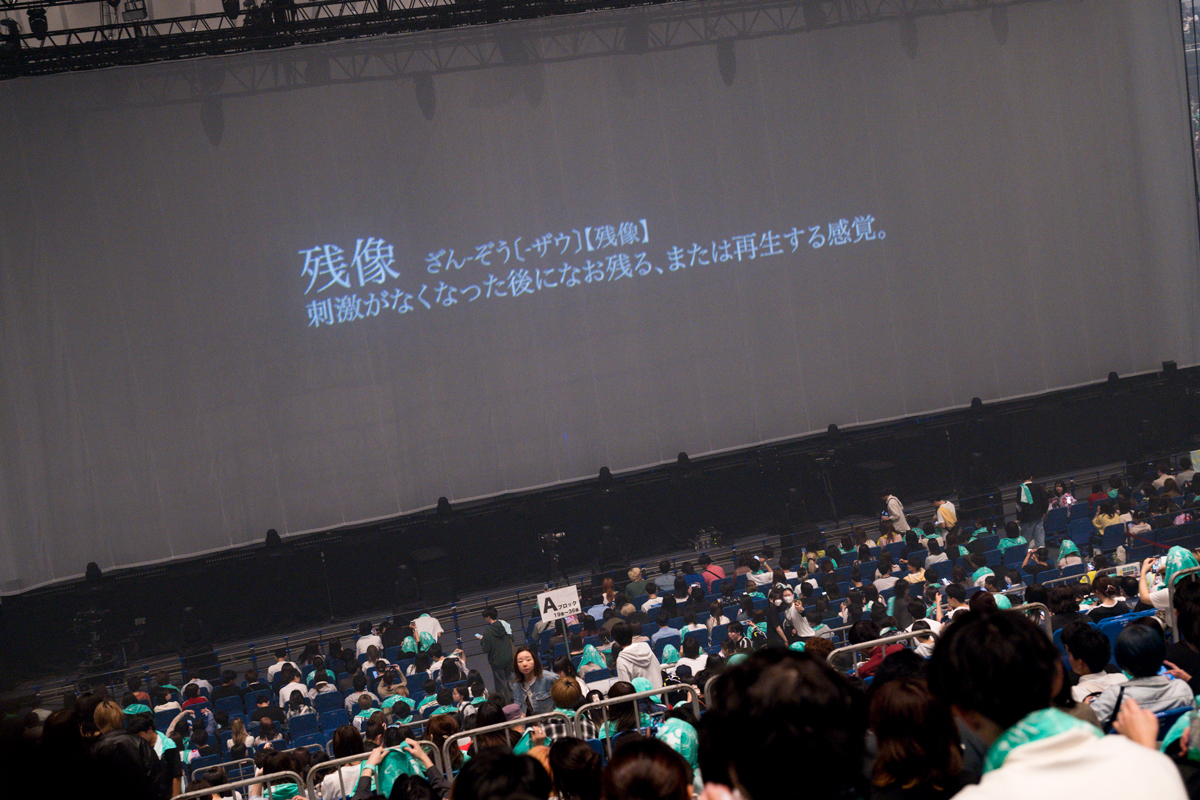

会場の横浜アリーナに足を踏み入れると、驚きの光景が広がっていた。フロアを横切るように置かれた巨大なステージ。その中央は四方を白い幕で覆われ、そこには「残像」という言葉の定義が映し出されている。

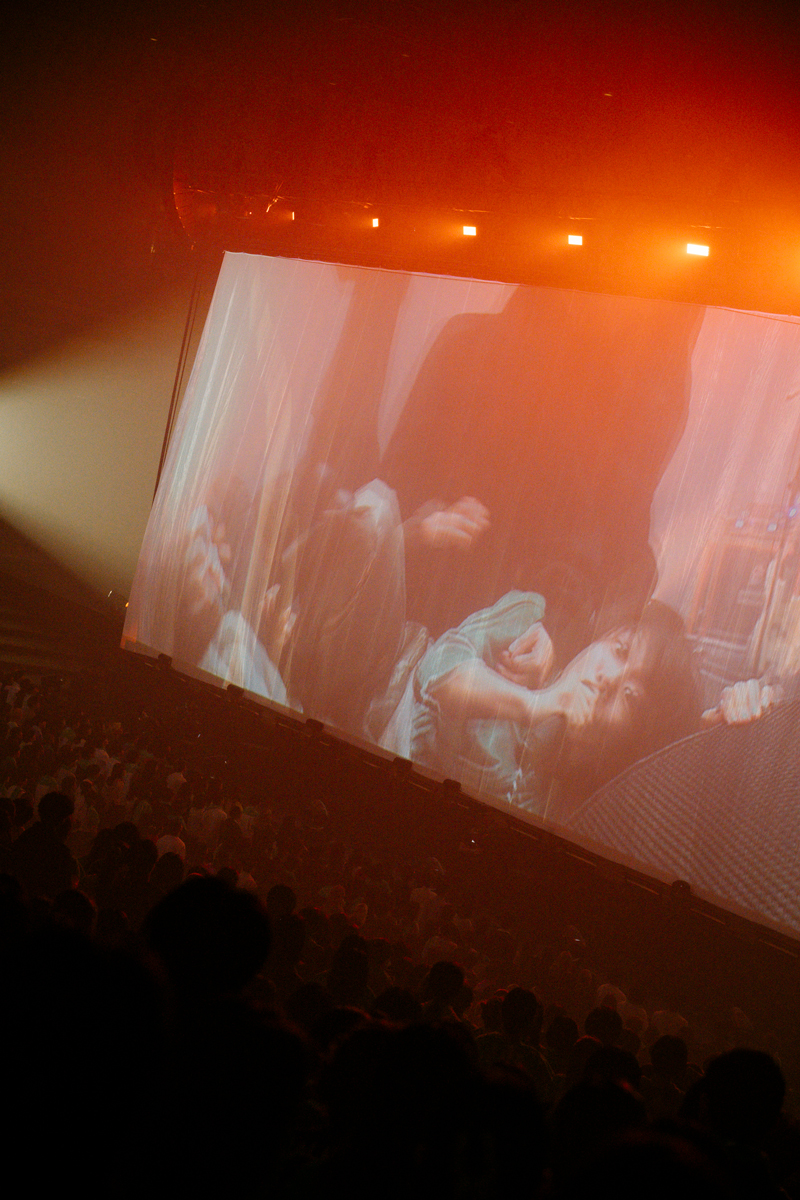

「待たせてごめん、横浜アリーナ!」。――セットの安全確認のために開演が45分ほど押したことをそんな言葉で謝りながら、喜多朗は「残像の愛し方」を歌い始めた。幕をくぐり、ステージの反対側へ。オーディエンスを見渡し、弾むように体を動かしながら歌う彼の全身からエネルギーが溢れ出しているのがわかる。ステージを覆う幕には歌詞が大写しになっている。そしてそのまま幕の内側に戻った喜多朗はバンドとともに「シャドウワークス」「包帯」と楽曲を重ねていく。しかし、「包帯」で幕に映し出される逆さまの風景を眺めながら、これは妙だぞ、と思い始めた。つまり、ステージを覆い、オーディエンスの視線から喜多朗とバンドメンバーを隠し続けるこの白い幕は、いつになったら取り払われるのだろうという疑問が脳裏に浮かんだのだ。

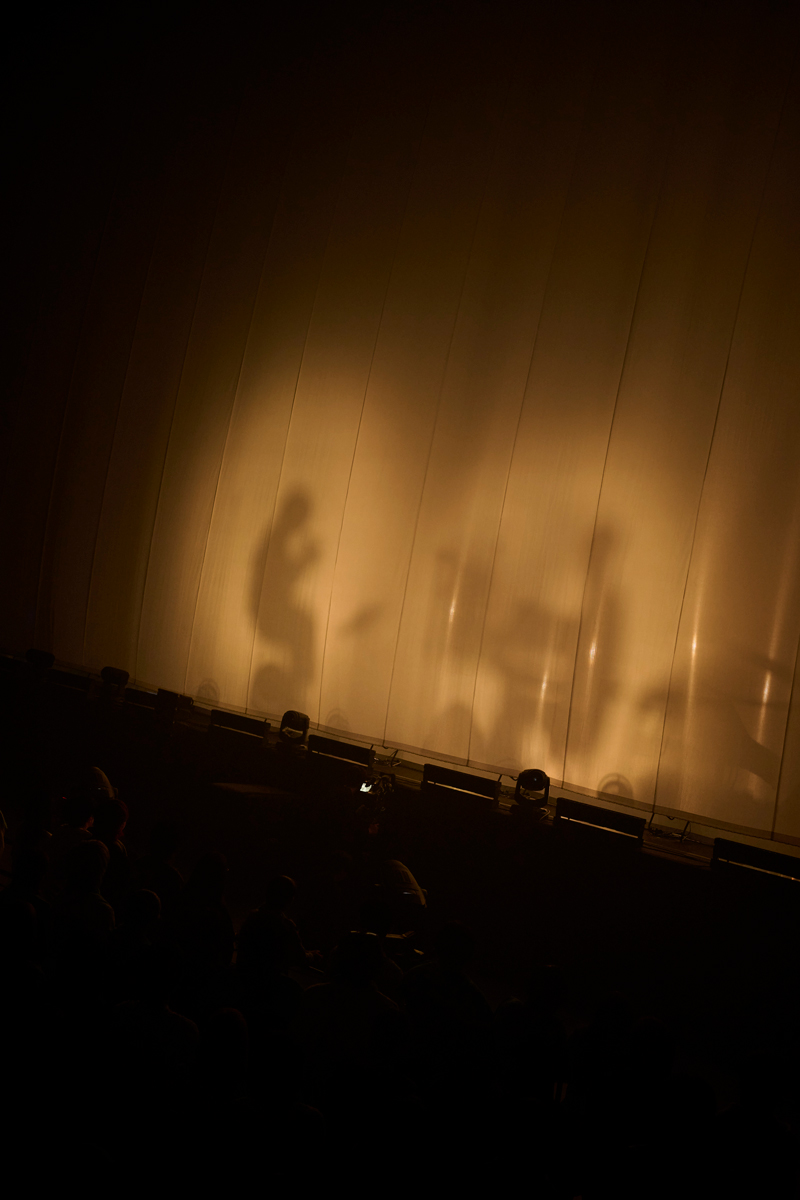

実際、ライブが進んでいっても、Teleはずっと幕(喜多朗はそれを「カーテン」と呼んでいた)に隠されたまま。「初恋」では光がドラマティックな光景を描き出すなかオーディエンスの「オーライ!」の声が響き渡り、喜多朗の「すばらしい!」という言葉が拍手を呼び起こす。一転して「小さい歌を歌います。それはこのカーテンの裏側で起きたことみたいに、大したことない日の歌です」という紹介とともに「あくび」へ。ピアノだけのシンプルなアレンジで、ミニマルなパフォーマンスが披露される。どの曲でも歌声は重量感をもってしっかりと届いてくるし、オーディエンスもそれをガッチリと受け止めている。姿は見えないのにライブとしてのコミュニケーションは完全に成立している。不思議な感覚だ。

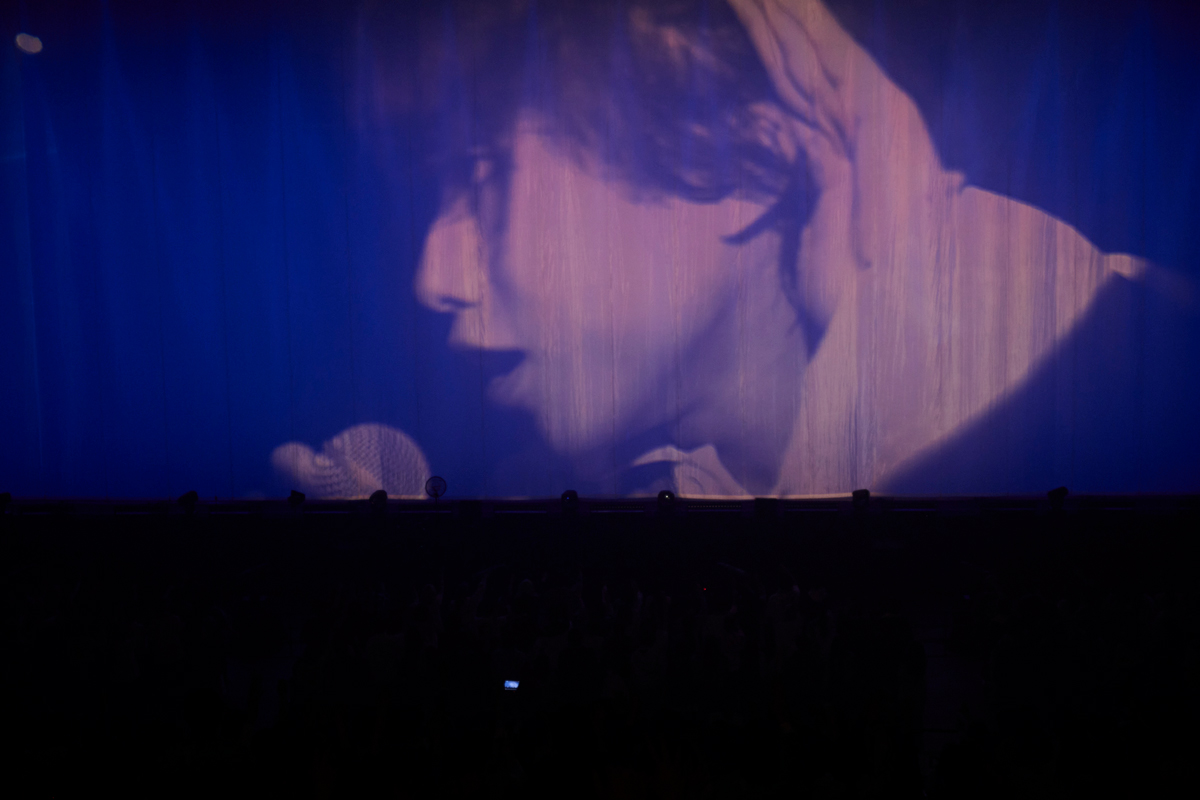

喜多朗とオーディエンスの掛け合いも生まれた「鯨の子」〈君のタフさにすべてを委ねないで〉とリスナーに訴えかけるようなパートに入った瞬間には幕にステージ上で歌う喜多朗の姿が映り、続く「砂漠の舟」でもギターを弾いて歌う本人の映像が届けられるのだが、それすらも言ってみれば映像に過ぎない。極端にいえば、今目の前に映し出されているTeleの姿が本当にリアルタイムのものなのか僕らは証明できないのだ。しかもその「砂漠の舟」のラストで、映像のなかで演奏している喜多朗は突如黒づくめの男たちに襲われ、ステージに倒れ伏す。どこまでが現実で、どこまでがライブなのか。僕らから見えない彼はいったい何と闘っているのか。そんな考えをぐるぐると巡らせているうちに、ライブは早くも前半を終わろうとしていた。

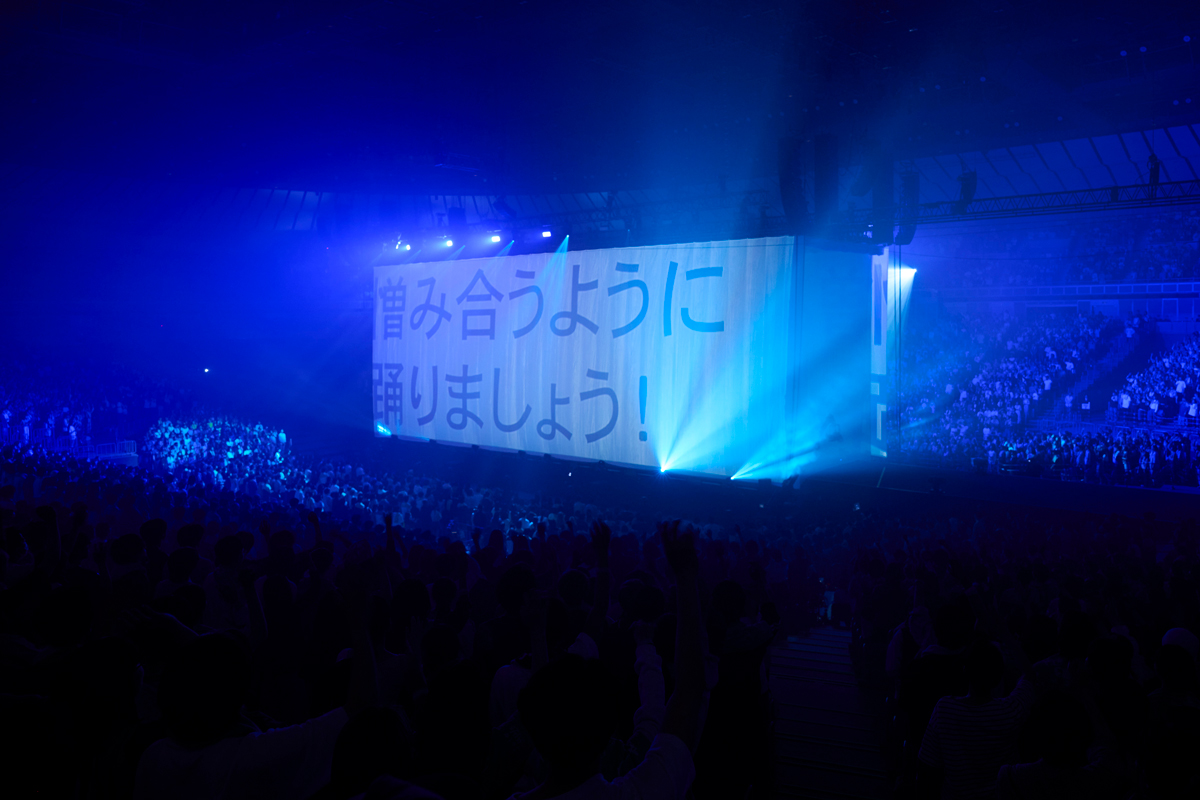

だがここからライブは次の展開へと入っていく。白い光のなかステージを覆う「カーテン」がゆらゆらと風にそよぎ、内側にあるものが少しだけ見えるようになった「ghost」を経て、喜多朗の口ドラムに合わせてバンドがリズムを刻むなか、その「カーテン」がゆっくりと開いていく。

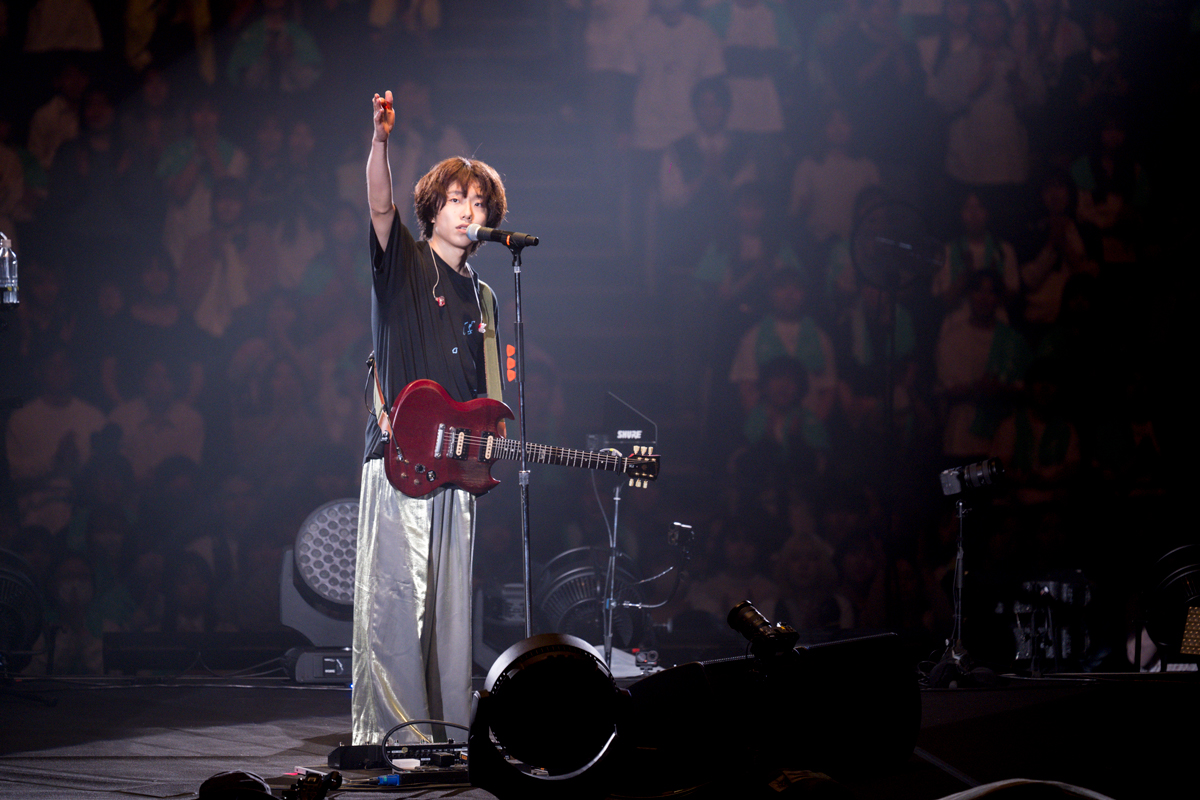

ついにTeleがその姿を目の前に曝け出したのだ。「始めようぜ、横浜アリーナ! 会いたかったよ!」。そうやって「DNA」を始めると、さらに「かかってこい!」という言葉とともに「カルト」へ。だが、よく見ると開いた幕の内側にはもう1枚、薄い紗幕がかかっている。その紗幕にミュージックビデオでも印象的なモチーフとなっていたエアコンの室外機のプロペラの映像を映し出しながら、叫ぶように歌う喜多朗。客席を指さしながら「そこも! そこも! そこも! そこも! 残像を焼き付けて! この瞬間を放さないで!」と絶叫している。その声に呼応するように、あるいはまだステージと客席を隔てる薄い幕を破らんばかりに、続く「ロックスター」ではオーディエンスの手拍子と声がいっそう力強く鳴り渡ったのだった。

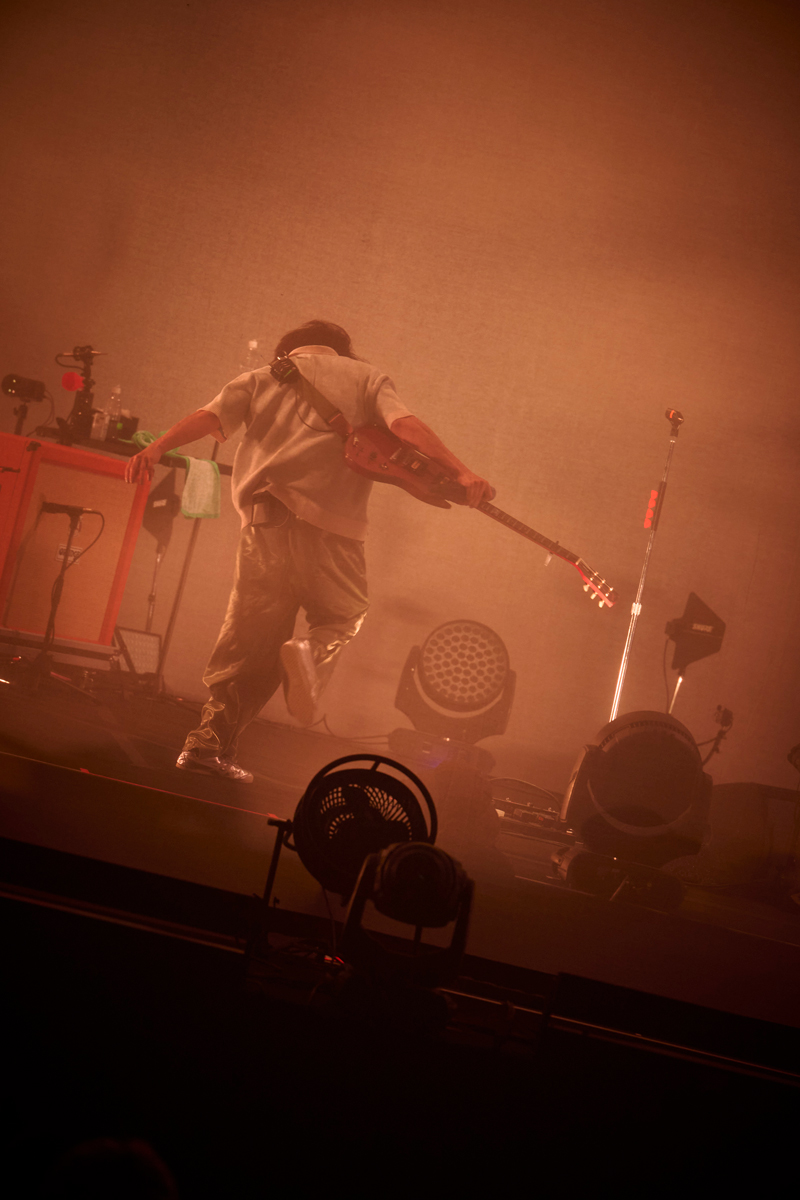

ここからは怒涛だった。前のめりのバンドサウンドが轟く「ブルーシフト」を経て披露された「バースデイ」ではオーディエンスの手拍子が後押しするなかバンドメンバーのソロ回しへ。喜多朗はそれぞれのメンバーのプレイに「まだまだ!」とさらなるテンションを要求する。「それじゃまだ音楽! もっと音を!」。何かをぶっ壊すような喜多朗の叫びに呼応してメンバーの演奏も熱を帯びていく。そしてオーディエンスのコーラスは響き渡るなか、喜多朗は叫んだ。「This is our song! つまりこれがどういうことかというと、今この瞬間、俺らの歌ですよ、横浜アリーナ!」――ステージをまだ覆っていた紗幕が落ち、「花瓶」が鳴り響く。ついに隔てるものが何もなくなったステージをオーディエンスの声と手拍子がダイレクトに包み込む。その光景を見た喜多朗は「美しい」と一言。ここまでのあまりに特殊で、あまりに異様なライブは、その「美しい」という実感を確かに得るためのプロセスだったのかもしれない。

ここで、喜多朗が客席に話し始めた。開演が遅れたことを改めて詫びながら、話は今回のライブに込めた思いへと移っていく。昨年6月の日本武道館での『箱庭の灯』で「自分の現時点を肯定できた気がした」という彼は、そこから「Teleを大きくしていこう」と思ったのだという。しかしそうやって進んでいくなかで、彼の目の前には「過去」が立ちはだかった。憧れのようなポジティブな意味でも、後悔やトラウマのようなネガティブな意味でも、武道館以降、彼は自身に付きまとう過去と闘い続けてきたという。「だから、今回のツアーは、過去の話をしようと思った。過去の受け入れ方を考えようと思った」。そして、「形にして、『ずっとここにあるぞ』って首根っこ掴んで争い続けるのが、僕の『愛し方』だなと思った。ずっと憎んで、ずっと愛していこうと思った」――過去を受け入れ、それに対する態度を決めたことで、ステージを覆う幕は取り払われた。目の前に広がる現実と、真正面から目を合わせることができるようになった。そんな喜多朗自身の変化を、このライブの構成は物語っていたのだ。「今日やっている音楽が、今日という日が、あなたの『残像の愛し方』を決める一助になれば幸いだなと思っています」。そんな言葉とともに「ひび」を届けると、ライブ本編は終了。どっしりとしたビートと晴れやかなホーンのサウンド、アコースティックギターの音色、そして万雷の手拍子。穏やかな声でメロディを紡ぐ喜多朗の表情はどこか安堵を感じているように見えた。

「ひび」でしっかりとストーリーを伝えきった後のアンコールはうって変わってリラックスした雰囲気で行われた。「こういうのやってみたかった!」と客席を通って登場した喜多朗は巨大なステージをうろつきながら、「これ高いんだろうな」とか言いながらライトを触ったり、開演遅れの「元凶」となったカーテンを触ってはしゃいでいる。そんな雰囲気のまま「Véranda」を届けると、16歳でバンドを組み、メンバーがいなくなってひとりになったというTeleの歴史を振り返りながら、「そのときの自分も引き連れていきたい」と18歳のときから歌ってきた「生活の折に」を披露。最後は「バカみたいに踊って帰りたいと思います!」と今生きるこの世界を〈楽園〉と言い切る「ぱらいそ」を歌い、「また生きてどこかで会いましょう!」という言葉でライブを締め括った。その「ぱらいそ」の前にはおもむろに今年12月13日に幕張メッセでワンマンライブ「Tele 幕張メッセ公演(タイトル未定)」を開催することも発表。彼なりの「残像の愛し方」を見定めたTeleが描いていく未来はどんなものか。幕張メッセでそれを思い知る瞬間を、今から楽しみにしていたいと思う。

Teleオフィシャルサイト > TOUR REPORT > ライブレポート「残像の愛し方」